Wie heiße ich noch einmal?

»Timber!« (Audrey Hepburn in »Breakfast at Tiffany’s«)

1

Am 4. Oktober 1912 wurde ich erschlagen aufgefunden. Ich lag, unter dem Gampenjoch, am Waldhang in einer großen Blutlache, mit dem Gesicht nach unten. Um den Kopf war ein graues Schneuztuch geknotet, nicht weit neben meiner Leiche lag eine blutsaftige Axt.

An der Stirn war der Schädel zertrümmert und nach innen eingedrückt, d.h. nur an der Stirngegend eingerissen, am Stirnlappen ein bolzenlanger Riß. Durchs Siebbein bis zur mittleren und hinteren Schädelgrube reichte der Bruch. Zahlloszweigig, haarkleine Gehirnblutungen werden zu sehen gewesen sein: die breiförmige Zerwühlung der Haut, Wundlitzen, Adern, die Kopfschwarte hackfleischartig zerschnitten, der Schädel geschält.

Und die Wundränder (und Wundwinkel) sind zackig und erscheinen rissig. Auf der Beugeseite des Unterarmstumpfes hatten sich Haut und Sehnen ellenlang zurückgezogen, daß es fast aussah, als wäre ein Stück Horn herausseziert: An der Streckseite reichten die Wundränder bis fast an den Stumpen –

Man sah, sagt man, schlitzförmig lange, zwischen den inneren Enden der Auggruben beginnende und gerade nach hinten und oben ziehende Wunden mit teils borkig vertrockneten, teils mit Granulat besetzten geraden Rändern. In das Lumen meiner Wunde ragten mehrere axtrandige, scharfwinklige Beil-Lappen, hinein?

Spielte bei den Hiebverletzungen die Schärfe der Axtlappen und dessen Eigenart als Beil eine Rolle?, kühn, unerschrocken, sicher; beeilt?, denn andere sollen auch sehen und hören, was ich spüre und fühlte, Wort für Wort, ich möchte alles miteinander in meine Hiebe hineinziehen ataktiert, und unzusammen selbanderschlagen: der Schwerpunkt liegt beim Beil im Keil, da haben die Hiebe ihre noch größere Durchschlagskraft und Verletzungsmöglichkeit, es heißt, als die Zuwucht einer Axt.

2

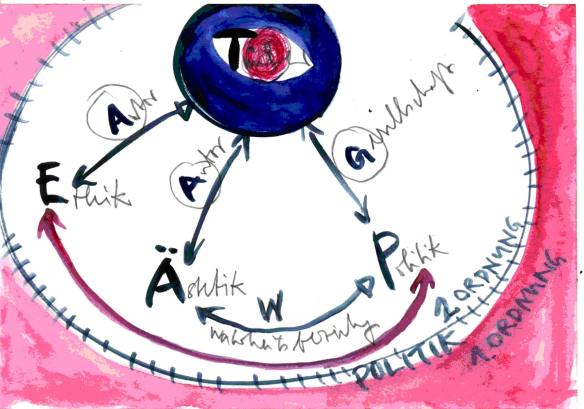

Es ist immer das Gleiche, daß ich immer derselbe bin und daß es zwischen beiden immer mehr inzwischen wird. Was immer und immer, auseinandergehalten, auseinanderhält, ist nicht das gleiche gleichermaßen im selben selber wiederholt? Die entferntesten Gegenstände rücken näher (und nähern sich), die vergessenen Dinge kehren zurück, sichtbar erscheinte alles in Syzygien, in Verschmelzung von aneinander verklammernden Figurenreihen, die vor dem ruhenden Augen (Joch und Trott) vorüberziehen, Alinea.

Als ich die Genealogie meiner Linie annihilierte, 1912, nannte Hermann Weyl eine Mannigfaltigkeit geschlossen, wenn sie folgenkompakt ist. Denn allem Anschein – selbanderm Schlag – nach vermute ich – und ich verharrte in den Mustern dieser Mußmaßung früher als gedacht – daß mein insichdichtestes Gedicht eins ist.

Uns ist es gegeben, heißt es, nämlich, darin mehr dativ disparat als divergierend genitiv, unbenommen, buchstäblich, das Gedicht in sich auszustanzen, Abschnitt-Fitzchen maßlos und zielfrei zu verunbinden, vielmehr seine Formen dem Amorphen unfaßlich abzuschnüren, fraglos, denn ich werde nicht dahinterkommen, wie unmöglich die Welt in der Welt gewahr sein kann sein, ganz ohne Gewahrsam in sich, nicht wahr?

Immer tiefer verrichten die Äxte ihr Werk, und wenn die Lärche sich dann endlich zur Seite neigt und immer rascher krachend zu Boden stürzt und jeden Stamm, der ihr im Wege steht, mit niederschlägt, setzen die zuerst auf- und davon springenden Waldarbeiter mit einem Freudengeheul ein. Minutenlang noch schwirren die Äste benachbarter Bäume, die der alles mitreißenden Astmasse standgehalten haben, und es regnet Nadeln und Blätter.

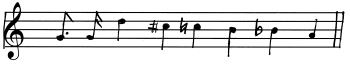

Aber hitzige und feierliche Rhythmen sind selten, denn zu oft sind Kinn und Kiefer ekstatisch gereizt wie ein gepeitschter Kreisel durch die Stimme; das insichdichtere Gedicht wird ein mehr- und bald auch taktiger, langsaum abschwellender und dumperer, sehr angenehmer Gesang sein, der von einem Wildschrei — »Hu-up« oder »Ruck« — kadenziert und beendet wird.

Ich lachte, wie der Schmuggler, wenn einer seine Schachte Löcher, seine Stollen Gänge, seine Kuren Teile, und seine Wetter eingesperrte Luft nennen wollte, seine Karren sind Hunde in der Grube, und seine Kunst, Metalle aus dem Mark von Erz zu scheiden, „Hüttennicht“, seine verfallene ausgebrauchte Gruben sind alte Männer, und er antwortet auf ein »Wie gehts?«: Alle höflich, und dann spricht er wieder vom Gesäßleder, und trägt es auch selbst zur Zierde, wie ein Riemenband büschelig auf seinem Steiß.

Immer wird mein Wald aus Ösen und Mündern zum Vorsinger, welcher hallig-nüchtern den Takt ataktiert und auf seinen grellen, fast immer heiseren Schrei antwortet im Wechsel der Töne epitaktisch der Chor.

——– Hoej! Oh = hoi! Höj, Buam! O=hoj Leit! Hu=uck, — Ohhoj Buabm!

———- Jo, — es — geat woll! — Jo, — es muaß sein! – O = hoj!

————- Jo, es geat woll! — Jo, — dr Läng noch!, — Na – dr Läng!

————- Jo, mir, Lei – eit! – —-Oh ruuuutsch! — Jo, dr-Läng-no!, – jo es

——— muaß giahn! – Jo – es geaht schun!, — Jo, na, dr Läng, — Jo, drläng no!

Dann würde der Wald aus Intervallen wie nie dagewesen sein, das durch den Lenz- und Plenterwald zum Axtklang hallte, über dem Früher-Vordröhnen und Hint-Überwogen von Worten und Wolken, Heischerufe und noch stummere Partisanen.

Ihre innere Melodie ist außerordentlich: insgeheim atmend und auch leibhaftig, als Rondeau in Gnome zersungen und zu zersingen noch und noch, es heißt:

——— Keeahrt o = o!

———- Keeahrt o = = = = = = = = = = = = = = o!

Mein Tüllenbeil, mein Absatz-, Flach- und Lappenbeil (durch Ziehen, Mahlen, Spinnen, Dreschen, Heben, Schlagen, Weben, Dengeln und Hämmern) bin ich bin, in geduckter Hocke, schlackere hin und her, schnobere links-wank (wackelig) und kipple rechts, kratz mir die Schnauze zappelig und kralle unter die Arme, alles, ich; ich steige, als ob mein Achilles mir Schuhplattler stampft, schnalzt, gluckst, feixt, und zischlig mit den Händen klatschend spring auch ich an, auf, hinter und in die Mängel vom Gemenge, tue ein paar Blatt’scher-Steppschläge auf Stiefel (Schuh und Po), ich hüpfe Bock- oder Bogen-Sprünge, oder, juchzender, einen Purzelbaum Saltaus, aber rücklings!

———- Heb o ho = oach!

———- Aus do ho = olt

———- Des hear — i woll, ——– Jo, des hear — i woll!

Die Melodie ist ein Timbern, Klöppeln und Tromben zwischen Choral und Rezitativ, sie behält immer denselben Gang, ohne Takt zu wissen; die Modulation ist auch gleich und gleich, nur veränderlich nach dem Lärm gleichzeitiger Hiebe, die selbanderm Schlag taktartig wirken: Schlag und Stille, Schlag und Stille.

3

Achilles. Ich habe mir oft gedacht: schreib kein Gedicht. Ich meine, das Ganze hat Haken: denn wie kann etwas ganz im Gegenteil sein? Ich meine, ich habe ein in einem Ringgelenk gesammeltes Bündel von unterarmlangen Knüppeln an einem Schildstiel in der Hand, kein Beil. Unaufhörlich klingen und gehen Flöten und Trommeln, wiegen die Schritte (Rumpf-tata), klatschen die Sohlen mit Schnalzern und Trara.

Dabei stampf ich Fuß vor Fuß, schlug mit den Händen, beiden, nach dem Takt der Axt auf Wade, Knie und Versabsätze, Schenkel, tue den Purzelbaum oder überschlug rädern, mit der Rechten auf den rechten Schenkel, mit der Linken auf die Wade links, und wieder, mit der Rechten auf den rechten, linken Schenkel, mit der Jambe links auf die andere Gambe, mit überkreuz eingeknickten Knie-Gespinstern; ich spring über die Stroh-Docke hinaus oder lasse sie unter meinem Ellenbogen schlenkernd Arm-lang drehen, gelenkig, um sich, und ich dreh mich wieder unter ihrigen galliarde durch, die Balz, und zuletzt schwing ich sie hegelnd in die Höhe, hoch über Haupt und lasse den Gamben-Balg in bald schon trollatisch verlarvter Narretei herabsacken, wieder und wieder.

4

In Lana haben wir, als der erste Schnee fiel, Holz, das vom Joch bis zu den Höfen lag, an den Fuhrweg gezogen und vorher bereits die Pfossen am Wegrand in den Boden geschlagen; zum Bau der Rinne, die zum Wegrain benachbartesten Bloche führt, verwendeten wir Baumstämme: Die Rinne reicht vom Joch bis oberhalb zum oft offenen Hof, Wochen. War das Rieß trocken, gossen wir Wasser hinein, welches gefrieren würde und die Oberfläche glätten. Günstig ist zum Rießen der nächtlich fallende Reif und hilfreich, er glättet, ebenfalls das Rieß. Oft erst nach stärkerem Schneefall konnte so mit der Holztrift begonnen werden.

Das Langholz wird Stamm vor Stamm mit Hebeln in die Rießen gelüpft, und wenn der Fall nicht so stark ist, daß sich der Stamm von selbst zu bewegen anfängt, so schiebt man anfänglich nach, wo er dann in jeder Sekunde schneller zu laufen anfängt, und mit heftigem Getöse in seinem angeschienten Weg den Berg hinabglitscht. War die Rinne (»Gab« genannt) mit einer Breite von etwa einem Meter nicht steil genug, musste mit Zumen (Holzkreben, die man auf den Rücken wie Ranzen trug) abends Wasser herangetragen werden, welches dann nachts gefrieren konnte.

An sehr kalten Tagen passiert es, daß ein Stamm aus dem Rieß herausfährt, manchmal exakt auf einen Felsen stößt, und dort in tausend Trümmer zersplittsert.

Zwei und zwei mußten wir die Blöcher nacheinander mit dem Zapin einzeln in die Rinne ziehen. Einmal geschah es, daß während der Arbeit eine hohe Tanne aus ihrer angewiesenen Glitsche herausspringt und sich auf dem anderen Ufer vom Gampental acht Schuh tief mit ihrem Zopfende einbohrt, so daß sie herausgegraben werden mußte.

Wurde ein außerordentlicher Brocken hinuntergetrieben, dann schallte von einem Posten zum anderen, also von oben nach unten, das Wort: »Mullo«, große Vorsicht, in hintereinandergeschalteten Intervallen, die im Wald bald verhallt sind.

In einer quasi Zweigliedrigkeit der Intervalle, wobei bei zwei Schlägen das Hervorheben des ersten eine gleichdoppelter Zweiteilung bringt, nämlich Spannung und Lösung, Betonung und Unbetontes, mit einer Matrix Deklamation in sowohl Ton als auch Maß; jeder Ruf schallte in Intervallen durch den Wald, so weit er kann: zwischen den Stämmen wiederholt oder ergattert und verbreitet sich das Echo. Unweit und von fern vernimmt es ein anderer, der den Schrei hört, kennt, versteht und mit den darauf folgenden Rufen antwortet; hierauf erwidert der erste, … und so rief einer immer ins Echo des andern. Ich ging, als noch und noch einmal ein gepeitschter Kreisel, im Wald inzwischen den Stämmen hin und hin, und auf ab auch, so daß ich immer den Einsilbigeren verließ, der zu rufen anheben sollte, und mich demjenigen wieder näherte, der wortlos aufgehört haben wird. –

Nur: Meine Hackschlagaxt hatte den Nachteil, daß sie beim Baumfällen und beim Ausbeilen der Zweige und zerborstenen Äste verkeilt steckenbleiben würde und so die Arbeit verzögert und erschwert hat, während die dicknackige Axt am Stiel sich dabei eher beschädigt. Die Schafthälften davon schwingen in Flint, die defekteste Keilform durch zu häufiges Nachschärfen: an den konvexförmigen Äxten waren alle Klingen auf Linie, also exakt keilgerade.

Von den Zweigen hängt der dichte Vorhang der Luftwurzeln herab, die Draperie hat das (Blitzen sichtbare) Wurzelwerk zu den unfaßlichsten Formen auseinandergeknotet, so wirr ist das Durcheinander gezopft, wenn kein Waldwegenetz vorhanden und der Hang steil und steinig ist. Ein wirrstes Durcheinander von kleinen und mittleren Stämmen Ton in Ton, die umso verkrüppelter wippen, je näher geschaltet sie entstanden sind.

Bald hatte sich ein Bloch verkeilt, der Boden ist aufgetaut oder ein Stamm kann über die Rinne schießen. Dann heißt es »Hebau«, und jeder Streckenposten muß übereinkommend nacheinander dieses Wort für Wort rufen, und zwar von unten nach oben bis zum Anfangstakt. Dann ertönte von oben herab das Wort »Tschelo« bis hinunter zum letzten Posten. Waren Reparaturen an den morschen Riesplanken verrichtet oder mit viel Wasser die Rinne wieder gängig gemacht worden, dann hieß es wieder von einem Posten zum anderen »Kargo«, und dann erfolgte wieder der Ruf »Tschelo« von unten nach oben.

Wären alle Seiten meiner Axt gewölbt gewesen, so hätte die Axt gewiß bessere Hiebe tun müssen, mehr ausrichten, und mich weniger ermüden. Wo mir darum zu tun war, durch den Schnitt zugleich ein Scheit zu sprengen oder vom Holz zu spalten, da mochte die keilförmige Axt vielleicht gut sein: Um ein Rieß anzulegen, habe ich sechs, zuweilen acht, vier bis fünf handdicke Stangen so zusammengefügt und verzurrt, daß sie einen halben, hohlen Rofen bildeten, dessen Rinne zwei-drei Finger maß. In abgeschrittenen Entfernungen unterlegte ich ausgehauene Klötze quer durch Klammen und Klüfte und verspannte die Stangen.

5

Und immer die gleiche Frage: Ist der Stamm auch nicht im Sturz geborsten, wie viel und welche Risse und Schäden hat er erlitten? Und du siehst, wohin du siehst, und ist mein Ding, wo kein Wort beides, fällt und fehlt?

Die Unterbalken halbrund ausgehauen, an Pflöcken befestigt in Entfernung abgezählter Schritte, der Rießlänge nach, quer zur Erde, verbinde ich die Stangen mit Nägeln in dieselben, doch mußten immerzu beide Enden von zwei gleichen Hohlstollen unzusammen verklammert sein, halbe-halber, und eine gemeinsame Unterlage waagrecht teilen, als Barre gelegt: das herabschießende Holz timbert und birst an ihr auf und springt und speltert ab davon, zu Scheitern.

5

Ich nimm das Beil weniger zum Spalten als zum Behauen der Hölzer; und um eine große und ebene Schälfläche zu erhalten und das ungleiche Eindringen der Schneide zu vermeiden, dengle ich das halbe Blatt der Beile sehr breit, und versehe es nur auf der vom Schlagholz halb-abgekehrten Seite mit einer schrägeren Zuschärfung, während die jeweils andere Seite vom Beilrücken bis an die Schneide flachgefeilt ist. Zum Beilstiel, welcher strackser als der Schaft einer Axt ist, kommt eine leichte Krummbucht-Kurvung umgebogen nach auswärts, d. h. nach jener Seite hin gekrümmt, wo das Beilblatt der Schneide sitzt, der Arm die Ärmel beide bei der Arbeit.

Beim Aushauen der Hölzer mußte ich den Äxten diejenige Form Wölbung geben, welche schieflief vom Beil-Scheitel bis zur Schneide, die zweite von einem Loch und Rand zum andern, so daß das Lippenbeil-Bild in der Mitte am dicksten, nach allen Seiten hin aber dünner klingt, als sie, von dieser kliebend, in der Mitte ist: Ich mochte eine solche Axt, so stark, als ich will und kann, in einen Stamm hineintreiben, sie würde nie fest darin sitzen bleiben, sondern leicht wieder gehoben werden können, weil das Holz nur an zwei kleinen, den hervorragendsten Punkten die Axt einklemmen kann.

Aber worin bestand der wesentliche Unterschied zwischen den zwei einander mir sehr zuhande-verwandten Werkzeugen, Axt und Beil?

Die Bedeutung der Axt liegt in ihrem Gebrauch, der Sinn des Beils liegt – auch – auf der Hand, und im Handumdrehen, Kenninge, verwenden beide einander unumschreibend, wie beim Schneetreiben von fallenden, gefitzten Äxten, daß gilt: Neben dem Rundumbeil verwende ich persönlich die Runggel mit bogenförmiger Klinge und verkappter Spitze. Das schwere Laubmesser für insichdichtes Dickicht entspricht nämlich dem Reber (nicht: der Schere) beim Wimmen. Nicht ich schere mich um Nichts, das ist, sondern die Schur umspurt mein Gedicht, ungeschoren, insichdicht gefitzt.

6

Ich weiß, die Axt habe Löcher und Lücken verschränkt, und die Zäsur, die Unterbrechung selbanderm Schlag, den Ein-Zwei-Schnitt im unsilbigen Axttakt, Ptyx und Silbenschnitt-Spucke, welche diese-die verkerbte, körnig porös tönende Kontinuität durchsetzt hat der Töne, stetig versetzt; das Ich-Mich, welches mir binnen dieser Diskretion an seiner Stelle selbst sich nicht mehr inne wird, einseitwendig disloziert, aber darin wiedererfindend, mit einem Schlag davon, wie es sein kann – außer sich zu sein, »nicht wahr«?

Was wäre, mit einem Wort, aus einem Dirnicht mir geworden, wenn ich aufhörte, Wort für Wort als Axt zu benutzen, wenn jede Silbe (spleißend) ihrem »widerständigen« Zweck, nämlich den Verhau zum selbst-Anderen, entgegengesetzt verhakt erscheint, ein Doppelbeil? Von bloß einem Part (als Partisan) irgendwie separiert, sind die Wörter (Axt und Beil unverschmolzen) dann für kein Ohr mehr als auszuhorchen, gehörig, ihre Hörigkeit mündet durch die Ösen der Beredsamkeit verstrickt allein für sich spannenlang auseinander, das Saumband im beständigen Revers von hämmernden Klöppelschlägen, Tuten und Blasen in fessligen Selbanderschlägen; – sie verkehren sich für den, der sie redet, schmiedet und herumspricht, aber erst irgendwo erdet.

Andrerseits hört die Sprache, auch wenn sie aus allen Intervallen schallt, ins Ich verwandelt, noch immer nicht auf, der so gut wie verschwunden unverwunschene Ort selbst anstelle des Worts für Wort zu sein: der Wald ist nicht alles miteinander, das Individual des Intervalls und die areale Arie der »Vermittlung der Realitäten« (Holzen, Rießen und Flöszen) ist nicht die Rede eines Wahnlosen, und seine Worte sind Jodler, keine Schreie.

In seiner resoluten Impertinenz gilt das Gellen des gerufenen Worts als stummer Partisan, das Schilpen der Stille in der Silbe. Meine Sprache kann nicht mehr als Sprache sein, ohne schon deshalb sinnlos zu tun, und jeder könne den Gesang von mir anderem verstehen, obschon nichts in ihm sich ausgesprochen gesagt sein lassen wird.

Oder vielmehr läßt mich Wort für Wort vernehmen, daß Sprechen nicht stets bedeutet, immerhin Figuren ins Spiel zu setzen (non multa sed multum), daß die Sprache »sich nur um sich selbst bekümmert« und daß sie sich bloß nicht verschwenden wird an die Verständigung, die sie verübt: Sanglos ist die Axt, nicht klanglos; die Axt schallt durch den Wald als Selbstflexion der bleiern verbeilten Sprache, welche selbst die partisane Verwüstung und Desertion, die Partition der Partition des Partikulären, ununterdessen deren Winke und Fitzchen aufhob, um schön dem Sinn mit Hieben zur Bedeutung zu verhelfen, dem Durchbrechen der Seele (nur zu ihrem Bräutigam?) selbst die Bresche zu schlagen. D.h., ich haue lediglich getretene Wege, die oft etwas verwachsen tun: daß das Unantastbarste und Zurückgezogenste, vielleicht sogar Politischere – die Amenz der Sprache überhaupt und die der Sprache des Menschen – diese-die durchscheinende Privation plus deren auslichtender Beweggrund sein kann sein.

Der Division von Wort und Wort plus die Verkehrung der Verkehrung in der Unfuge entspricht und versagt sich zugleich ein und dasselbe Individual, Doppelpunkt: das Ton in Ton schwärmendere, weil mereologische Summen eines partizip schnalzenden »Jetzt« seiner ganz vielen Welten.

Es wäre unnötig, Bagatellen, und Quisquilien, wie diese, wild in den Wald zu rufen, wenn ich nicht betonen wollte, daß sich darin mein Gegenteil der Gefahr zeigt: es gebe kein richtigeres Leben im richtigen –